センマイの語源・由来

「センマイ」とは牛の第三胃を指します。 この名称は、胃の内側のひだが多重に重なっており、それが千枚のように見えることから名付けられました。 実際の由来は、朝鮮語の「チョニョブ」、つまり「千葉」という意味からきています。 ...

せ行

せ行「センマイ」とは牛の第三胃を指します。 この名称は、胃の内側のひだが多重に重なっており、それが千枚のように見えることから名付けられました。 実際の由来は、朝鮮語の「チョニョブ」、つまり「千葉」という意味からきています。 ...

せ行

せ行「先鞭をつける」という表現は、何かを人より先に始める、あるいは先陣を切るという意味を持っています。 この言葉の起源は、「晋書・劉琨伝」という文献に関連しています。 劉琨が、親友の祖逖に関する記述の中で、自分よりも先に功名...

せ行

せ行セントバーナードは、大型の犬種として知られ、その名前の由来はイタリアとスイスの国境地帯に位置する「セント・バーナード(サン・ベルナール)寺院」に関連しています。 この寺院の周辺は山が多く、過酷な気候条件の中で多くの旅人が...

せ行

せ行「川寿」は、111歳を指す言葉として使われます。 その由来は、漢字の「川」が数字の「111」に見えるため、この年齢を指すのに使われるようになったからです。 加えて、同じ意味で「皇寿」とも呼ばれますが、「皇寿」の方が一般的...

せ行

せ行「世話」という言葉は、もともと日常の話や口語を指す言葉で、人々が日常で交わす話や世間のうわさを意味していました。 それが時が経つにつれて、現代的・日常的なことや庶民的なことを示す意味合いを持つようになりました。 江戸時代...

せ行

せ行「セロリ」という名称は英語の「celery」から来ています。 元々、ギリシャ語でパセリを意味する「selinon」という言葉がありました。 この言葉がイタリア語では「selano」として使われ、さらにロンバルディアの方言...

せ行

せ行「セレブ」という言葉は、英語の「celebrity」から派生した略語です。 「celebrity」は、元々ラテン語の「celebritas」からきており、古フランス語を経て中世英語に「celebrity」として取り入れら...

せ行

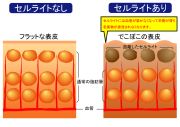

せ行「セルライト」という言葉は、フランス語の「cellulite」に由来しています。 この「cellulite」という言葉は、「cellule」という小細胞を意味する語と、「ite」という鉱物を示す接尾語を組み合わせた合成語...

せ行

せ行「セリフ」は、芝居や劇中で俳優が演じる人物として述べる言葉を指しますが、この言葉は「競り合う」や「競り言う」といった意味から派生したと考えられています。 さらに、この語は「世流布」(せるふ)という言葉が変化したものとも言...

せ行

せ行「是非とも」という言葉の語源は、「是」と「非」の2つの対立する意味を組み合わせたものです。 「是」は「正しいこと」を指し、「非」は「正しくないこと」を指します。 ここに「とも」が付加されることで、これらの対立する概念を「...

せ行

せ行「セピア」は、英語の「sepia」から来ています。 この言葉は、イカの墨袋から抽出される半透明の顔料を指し、実際にその名前の由来となる「コウイカ」を意味するラテン語に起源を持ちます。 この顔料は、イカの墨汁嚢中の黒褐色の...

せ行

せ行「ゼニガメ」は、イシガメやクサガメの幼い個体を指す名称です。 この名前の由来は、その甲羅の形が江戸時代の硬貨である「銭」、特に寛永通宝の一文銭や天保通宝の百文銭に似ていることから名付けられました。 もともと「ゼニガメ」と...

せ行

せ行「銭」という言葉は、日本の古代の貨幣を指す名称であり、文字の音「せん」の「ん」を「に」として表記したものから来ています。 日本で最初に使用されたとされる「銭」は、683年に登場した「和同開珎」と言われています。 しかし、...

せ行

せ行「絶倫」という言葉は、人並みを超えて非常にすぐれていることを示す表現です。 この言葉の中の「倫」は「類い」や「仲間」という意味を持ちます。 一方、「絶」は「超える」や「際立つ」といった意味合いを持つことから、合わせて「絶...

せ行

せ行「節分草」はキンポウゲ科に属する多年草で、日本の山地の樹陰などに自生します。 特徴的なのは、他の多くの植物よりも早い時期、早春に花を咲かせることです。 この早春という時期は「節分」という季節の変わり目、特に立春の前日を指...

せ行

せ行「節分」という言葉は、もともと季節が移り変わる時期、つまり立春・立夏・立秋・立冬の前日を指す言葉として使われていました。 これは、これらの日々が各季節の始まりを示すため、その前日を「分ける日」と捉えたことに由来します。 ...

せ行

せ行「切ない」という言葉は、現代日本語で「圧迫されて苦しい」や「胸が締め付けられるようなつらさ」を感じる状態を表す言葉として使われています。 この言葉の起源は「切なり」という形から変化してきたものです。 ここでの「切」は、物...

せ行

せ行「雪駄」は、竹皮草履の裏に牛皮を張り付けた履物を指します。 このデザインは、千利休の創意によるものと言われています。 後に、この履物の踵部分には裏鉄が追加されました。 元々、この履物は「席駄(せきだ)」と呼ばれていました...

せ行

せ行「雪辱」という言葉は、恥や汚名を清めて取り返すことを指します。 ここで「雪」は「すすぐ」という意味で、清めるや汚名を除き払うというニュアンスを持っています。 一方、「辱」は「辱められる」という意味を表します。 この二つの...

せ行

せ行「折衝」という言葉の由来は、古代中国の詩集「詩経」の一部である大雅・緜・伝に遡ります。 元々この言葉は、敵の突進してくる槍の先を弾き止める、つまり、敵の攻撃を折る、くじくという意味から来ています。 このイメージは、相手の...

せ行

せ行「切磋琢磨」という言葉は、人々が道徳や学問を精進し、また互いに励まし合って成長する様子を表現する言葉として使われます。 この表現は、実際に玉や石、骨や角などを磨く行為にちなんでいます。 この言葉の起源は、古代中国の詩集「...

せ行

せ行「せっかち」という言葉は、人が先を急ぎやすく、焦りやすい性格や態度を表す言葉として使われます。 この言葉の起源は、もともと「セキカチ(急勝)」という言葉から転じたものとされています。 「急勝」の「急」は動詞「急く(せく)...

せ行

せ行「世知辛い」という表現は、現代日本語において「打算的である、抜け目がない」や「世渡りが難しい、暮らしにくい」というような意味で使用されていますが、その背景や起源を詳しく探ると、仏教の用語としての側面が明らかになります。 ...

せ行

せ行「関の山」という言葉は、「成し得る限度」や「精いっぱい」という意味で使われる日本語の言い回しです。 このフレーズの背景には、三重県亀山市の旧関町という場所と、そこで行われる関宿祇園夏まつりに関連する歴史や文化が絡んでいま...

せ行

せ行「責任転嫁」という言葉は、自分の負うべき責任や過失を他の人になすりつける行為を指す言葉として使われます。 この言葉を分解してみると、「責任」という部分は、自分が担うべき義務やつとめを意味します。 一方で、「転嫁」という部...

せ行

せ行「セカンドバッグ」という言葉は、日本独特の表現として用いられる和製語です。 この名前は、「second」という英語の言葉と「bag」という言葉が組み合わさって生まれました。 「Second」は「二番目の」という意味を持ち...

せ行

せ行「せがれ」という言葉は、室町時代から使われるようになった言葉で、もともとは男女を問わず、自分の子供を指して使われていました。 この言葉は、自分の息子を謙遜して「痩せ枯れ」と称するものから派生しており、「や」が省略されて「...

せ行

せ行「セーター」という言葉は、英語の「sweater」から来ています。 この英語の名前自体は、汗をかくという意味の「sweat」という動詞から派生しています。 元々、「sweater」は文字通り「汗をかかせるもの」という意味...

せ行

せ行「セージ」という名前は、サルビアの英語名「sage」からきています。 この英語の名前は、ラテン語の「salvia」にその起源があります。 ラテン語の「salvia」は、元々はフランス語に「sauge」として取り入れられ、...

せ行

せ行「歳暮」の言葉は、年の終わりを意味するものとして使われていますが、元々は先祖を祀る特定の時期を指していました。 この期間には、家族や親戚が集まり、食物を共有して一緒に食事を楽しむという共同飲食の行事が行われていたのです。...