「銭」という言葉は、日本の古代の貨幣を指す名称であり、文字の音「せん」の「ん」を「に」として表記したものから来ています。

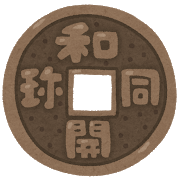

日本で最初に使用されたとされる「銭」は、683年に登場した「和同開珎」と言われています。

しかし、1993年に古都の藤原京跡で「富本銭」という貨幣が発見されました。

この富本銭は、和同開珎よりも前の時代に作られた可能性が指摘されていますが、主流の考えとしては、この貨幣は一般的な取引で使われるものではなく、宗教的な行事で使用される特別なものだったと考えられています。

さらに、歴史的背景として、古くの日本では、金貨やその他の高価な貨幣を、より小さな単位の「銭」に両替することを「銭を買う」と表現していました。

このような両替の役割を果たす商人は、「銭売り」や「金あきんど」と呼ばれ、銭と他の貨幣との交換を行いつつ、その取引から手数料を得ていました。

このように、銭は古代日本の経済生活において中心的な役割を果たしていたのです。

ぜに【銭】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「銭」という言葉の意味、起源、及び歴史的背景をカンタンにまとめます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 日本の古代の貨幣 |

| 名前の起源 | 「せん」の「ん」を「に」として表記 |

| 最初の「銭」 | 683年に登場した「和同開珎」 |

| 富本銭 | 藤原京跡で発見され、和同開珎より古いとされるが、一般的な取引には使われず宗教的行事での使用が主だったと考えられる |

| 両替の表現 | 金貨などを銭に両替することを「銭を買う」と表現 |

| 両替を行う商人の名称 | 「銭売り」や「金あきんど」と呼ばれ、手数料を得る |

| 銭の役割 | 古代日本の経済生活において中心的な役割を果たしていた |