むれすずめ【群雀】の語源・由来

【意味】 ①マメ科の落葉低木。中国原産。観賞用に栽培。高さ約3メートル。葉は2対の4小葉から成る。春、葉腋にエニシダに似た1個の蝶形花を垂れ、初め黄色で、のち赤みを帯びる。漢名、錦鶏児。 ②ラン科オンシディウム属の観賞用...

む行

む行【意味】 ①マメ科の落葉低木。中国原産。観賞用に栽培。高さ約3メートル。葉は2対の4小葉から成る。春、葉腋にエニシダに似た1個の蝶形花を垂れ、初め黄色で、のち赤みを帯びる。漢名、錦鶏児。 ②ラン科オンシディウム属の観賞用...

む行

む行【意味】 無理に行うこと。強いて行うこと。 【語源・由来】 「無理矢理」の「無理」は、道理から外れていること、「矢理」は当て字。本来は何かことをなす意の「遣る(やる)」の連用形「遣り」。近世ごろから見られる語。

む行

む行【意味】 シソ科(旧クマツヅラ科)の落葉低木。高さ約3メートル。夏、葉の付け根に淡紫色の小花を開き、秋に球形・紫色の美しい液果を付ける。山地に自生、観賞用にも栽培。実紫。漢名、紫珠。 【語源・由来】 「紫式部」は、古くは...

む行

む行【意味】 まったく病気をせず健康であること。 【語源・由来】 「無病」は病気をしないこと。病気にかかっていないこと。健康であること。「息災」は、身の無事なこと。安らかであること。もとは、仏の力によって災いを止めること。「...

む行

む行【意味】 山道で、登りのきつい難所。転じて、物事をなしとげるのに一番苦しい時期。 【語源・由来】 「胸突き八丁」は、富士山頂までの、八丁(約八七二メートル)のけわしい斜面の意から「胸突き」は、胸を突かれたように息ができな...

む行

む行【意味】 着物の左右の襟の重なり合うあたりの部分。むながらみ。むなづくし。 【語源・由来】 「胸倉」は、左右の襟が重なり、他よりも盛り上がっていることから、「胸座(くら)」の意からとされる。古くは、「むながらみ(胸搦み)...

む行

む行【意味】 物事を気にかけないこと。平気なこと。 【語源・由来】 「無頓着」は、かつては「頓着無い」という形で用いられた。「無貪着(むとんじゃく)」の変化した語。「貪」は飽くことを知らない貪りの心をいう。「着」は、「執着」...

む行

む行【意味】 リス科の哺乳類。頭胴長約40センチメートル、尾長約35センチメートルで、モモンガより大形。背は黒褐色、腹は白色、頬は白い。前後肢の間に被膜が発達し、木から木へと滑空する。昼は樹木の空洞内に潜み、夜出て、木の芽・...

む行

む行【意味】 脛の前面。むかはぎ。 【語源・由来】 「むこうずね」は、室町時代からある語で、古くは、「すね」のことを「はぎ」と呼んだことから「向か脛(むかはぎ)」と呼ばれていた。「脛」は、下肢の膝から踝に至る部分をいい、「向...

む行

む行【意味】 娘の夫。特に、娘の夫として家に迎える男。結婚の相手としての男。 【語源・由来】 「むこ」は、娘の夫として迎える意から「迎子(むかふこ)」からとする説、「向子(むかこ)」「向ふ子(むかふこ)」など、息子の親の視点...

む行

む行【意味】 ①スズメ目ムクドリ科の鳥。全長約25センチメートル。灰褐色。嘴と脚は黄色。日本各地の人家付近の樹林や田圃に群棲し、果実や昆虫を食う。夏の終わりから冬にかけて夜間に大集団で共同ねぐらをなして眠る。鳴声が騒がしい。...

む行

む行【意味】 ムカデ綱の節足動物の総称。体は扁平で細長く、体長5~200ミリメートル。多数の環節から成る。各節に一対ずつの歩脚があり、数は種により異なる。頭部に一対の触角と大あごをもち、顎肢の毒爪から毒液を注射して小昆虫を捕...

む行

む行【意味】 ゆったりしたワンピース型のドレス。色鮮やかな大柄のプリント地で仕立てることが多い。 【語源・由来】 「ムームー」は、短く切る、切り取られたものの意のハワイ語「muumuu」から。ハワイの女性用衣服に由来。日本で...

む行

む行【意味】 時季におくれて役に立たないことのたとえ。むいかのしょうぶ。 【語源・由来】 5月5日の節句の翌日の菖蒲の意。菖蒲は5月5日の端午の節句に使うことから、時季におくれて役に立たないことのたとえとしていう。しばしば「...

む行

む行【意味】 自分の子供。 【語源・由来】 「むす」は生まれる、生じるの意で、「苔生す(こけむす)」の「生す」と同じ。息子は「生す子(産す子)」が変化したもの。娘の「むす」は「生す女(産す女)」が変化したもの。

む行

む行【意味】 わかりにくい。 【語源・由来】 室町時代ごろまでは「むつかし」。不愉快に思う意の動詞「むずかる(むつかる)」の形容詞形で、うっとうしいなどの感情をいうのが原義。「むつかしい」とも

む行

む行【意味】 意識がないこと。正気を失うこと。自分のしていることに気づいていないこと。また、そのさま。 【語源・由来】 英語unconsciousnessの訳語。明治以降、哲学や心理学の用語として使われるようになった。

む行

む行【意味】 世の中が変わりやすく、はかないこと。 【語源・由来】 この世の中の一切のものは常に生滅流転 (しょうめつるてん)して、永遠不変のものはないということ。「無情」と書くと、「情愛のないこと」の意。

む行

む行【意味】 無限にあること。いくら取ってもなくならないこと。 【語源・由来】 本来は仏教語で、尽きることのない財宝を納めた蔵のこと。仏の無限の功徳のたとえ。もっと世俗の世界になると、庶民のための金融機関、「無尽講(頼母子講...

む行

む行【意味】 残酷なさま。また、気の毒なさま。 【語源・由来】 本来は仏教語で、「無慙」「無慚」と書く。罪を犯しても恥じないことをいう。羞恥心のないこと。「慙」は恥ずかしく思う意。対義語は「慚」で、自分の犯した罪を恥じること...

む行

む行【意味】 純粋なさま。けがれないさま。 【語源・由来】 煩悩のないこと。心を汚すもの(=垢)がなく、清浄であること。

む行

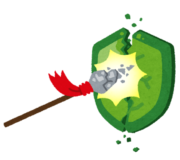

む行【意味】 つじつまが合わないこと。 【語源・由来】 楚の国に矛と盾を売り歩く商人がいた。矛を売る時は「この矛はどんな堅い盾でも突き通す」と言い、盾を売る時は「この盾はどんな矛でも防ぐ」と言った。客の一人が「では、その矛で...

む行

む行【意味】 不快である。 【語源・由来】 「虫唾」は「虫酸」とも書き、胸がむかむかしたときに逆流する酸性の胃液のこと。つまり、虫唾が口に出てくるほど不快なことを表す。

む行

む行【意味】 下の者が、自分より実力や実績が上の者に練習の相手をしてもらうこと。 【語源・由来】 相撲で、番付が下位の力士が上位の力士にぶつかり稽古の相手をしてもらうことをいう。反対に、上位の力士の立場からいうのであれば、「...

む行

む行【意味】 後先を考えずに行動すること。 【語源・由来】 むてっぽうは、「むてほう(無手法)」の音が変化したものといわれる。「無手法」は、手に何も持たない、特別な技芸を持たないこと、何の手段もなく行うことをいう。そこから、...

む行

む行【意味】 仲間外れにすること。 【語源・由来】 村八分は、江戸時代から行われた習慣。 村八分の「八分」とは、十分ある交際のうち、葬式と火事の際の消火活動の二分以外は付き合わないという意味で、のけ者にすることをいう。