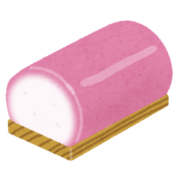

「かまぼこ」または「蒲鉾」は、白身魚のすり身を加工した食品です。

この名前の由来は、古くは細い竹を中心にしてすり身を塗りつけて焼いた形状が、蒲(がま)という植物の穂に似ていたことから来ています。

つまり、その形状の類似性から「蒲の穂」を意味する「蒲鉾」という名前がつけられたわけです。

さらに、この竹を芯にしたかまぼこの切り口が、竹の輪に似ていることから、「竹輪の蒲鉾」とも呼ばれました。

ただし、時代が進むと共に加工方法も変わり、桃山時代には板にすり身を塗りつけて焼く「板付きかまぼこ」が登場します。

この新しいタイプは「蒲鉾」と呼ばれるようになり、元々の「竹輪の蒲鉾」は次第に「竹輪」とだけ呼ばれるようになりました。

このように、かまぼこや蒲鉾の名前は、その形状や製造過程に密接に関連しており、時間とともにその名称も進化してきたと言えるでしょう。

かまぼこ【蒲鉾】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、かまぼこの名前がその形状や製造過程に密接に関連していること、そしてその名称が時間と共に進化してきたことをカンタンにまとめます。

| キーワード | 説明 |

|---|---|

| かまぼこ(蒲鉾) | 白身魚のすり身を加工した食品 |

| 名前の由来 | 細い竹を中心にすり身を塗りつけて焼いた形が、蒲(がま)の穂に似ていることから |

| 竹輪の蒲鉾 | 竹を芯にしたかまぼこの切り口が、竹の輪に似ているため |

| 時代の変遷 | 桃山時代に「板付きかまぼこ」が登場。この新しい形は「蒲鉾」と呼ばれ、元の「竹輪の蒲鉾」は「竹輪」とだけ呼ばれるように |

| 名称の進化 | 形状や製造過程に密接に関連しており、時間と共に名称も進化してきた |