「鏡餅」という名前は、その形が古代の丸い青銅製の鏡に似ていることから来ています。

また、鏡は古くから神聖視され、神事などで用いられていました。

このため、鏡餅もまた特別な意味を持っているとされています。

特に、日本神話に登場する三種の神器の一つである「八咫鏡」に見立てたとも言われています。

鏡餅を正月に床の間に飾る習慣が広まったのは室町時代以降です。

この習慣は武家にも取り入れられ、武家では具足(鎧や兜)の前に鏡餅を供えて「具足餅」と呼びました。

このように、鏡餅はただの飾りや供え物ではなく、長い歴史と文化的背景を持つアイテムであり、その名前もその神聖な性質と形状から派生しているのです。

かがみもち【鏡餅】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「鏡餅」の名前の由来、神聖な性質、習慣の起源、武家との関係、そして文化的・歴史的背景についてカンタンにまとめます。

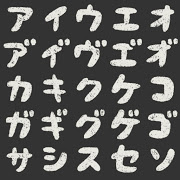

| 項目 | 詳細・内容 |

|---|---|

| 名前の由来 | 古代の丸い青銅製の鏡に形が似ていることから |

| 神聖な性質 | 鏡は古くから神聖視されていた。特に、「八咫鏡」に見立てられる場合もある |

| 正月の習慣 | 室町時代以降、床の間に飾る習慣が広まった |

| 武家との関係 | 武家では「具足餅」と呼び、具足(鎧や兜)の前に供えた |

| 文化的・歴史的背景 | 長い歴史と文化的背景を持つ。ただの飾りや供え物ではない |